マイニングブームによってグラフィックボード高騰が続いた2020~2021年。

多くのゲーマーたちが高騰・希少化した最新GPU搭載グラボを手にすることが出来ず、泣く泣く旧世代でやりくりしてきたかと思います。

Hibikiのメインマシンも、4年程全く手を入れておらず更新の時期が迫っている状況でした。

2022年に入り、GeforceのLHR化やイーサリアムのPoS移行によるGPUマイニング終了の兆しが見え始めた結果、GeforceRTX3000シリーズもようやく流通量が増え、値下がりの動きが出始めてきました。年内にはGeforceRTX4000シリーズが控えていますが、最近の円安傾向からしても全体的な値上がりは避けられないと読み、今こそ更新を始めるベストタイミングと踏んだわけです。

ではここで、簡単に改修前のHibikiメインマシンのご紹介をしようと思います。

Hibiki Model 2018

M/B: Asus ROG Strix Z370F gaming

メモリ: U-MAX DDR4 2666 16GB

SSD: Samsung 970evo

GPU: Asus ROG Strix GTX1080 O8G-11gbps

ケース: Abee ASEnclosure 70A

電源: Oultech(OEM:Seasonic) SS-750EM

モニター: Asus ROG Swift PG278QR

マザーボード、GPU、モニターは…完全にAsus信者ですね。重要パーツを同一メーカーで揃える事で相性問題などを起こしづらくしています。Asusは初期不良や相性でトラブったなんて事をあまり見聞きしないので、値段は張りますが安心感がやっぱり違います。

品質が不安定で相性問題なども起こる傾向のある自作PC界隈に於いて、比較的信頼性が高いと思っています。(個人の感想です)

さあ近代化改修開始だ!

まず着手したのがグラフィックボード。RTX3070Tiが99,800円で販売していたのです。しかもAsusのROGモデルで、今年の初頭には15万円くらいしていた代物です。グラフィックボードは、造りの良さが非常に大事です。同じGPUのボードでも設計次第で冷却性や静音性、そして耐久性が全然違ってきます。個人的に自作PCでケチってはいけないパーツの3本指に入ります。

(グラボ・電源・ケース)

今回の改修はこのグラボが入手出来た事に端を発します。

(パッケージですが)新旧比較。うーん、佇まいがタダモノではない。早速装着!

性能は折り紙付き。もはやCPUが足を引っ張ってる状況です。

FFベンチは当然の20,000超え。多分CPU次第でもっと伸びます。

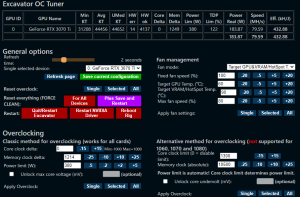

設定を詰めた結果、約79~80MH/s。GTX1080は約30MH/sだったので、2.6倍。

ワットパフォーマンスが悪いと言われつつ、430kH/j超えです。

それにしても、サイズがデカすぎる。写真はだいぶ見づらいですが…ケースの大きさ的にギリッギリです。1mmも猶予がありません。

本当に、あと1mmケースが小さかったら入らない所でした(汗

ちゃんとカタログスペック見て、採寸はしてたんですけどね…まさかこんなにギリギリとは。

そしてギリギリなのはサイズだけではありませんでした。

廃熱がヤバい!

もう、どう考えてもケースの排熱性能を越えてしまっている状況でした。今の時代、フロント・リアのケースファン2個ではどうにもならない様です。あまりにグラボの熱がすごいので、CPUの温度まで上がってしまう始末です。各ファンもフル回転でウルサイ…

これは、いよいよ抜本的な改修が必要になってしまったようです。

Hibiki Model 2022

今年は下半期にIntelの第13世代CPUが登場する予定となっています。よって、マザーボードとCPUは今は交換しません!

現状のグラボの廃熱をしっかり処理できるケースを導入して、熱対策を万全にしておくのがHibiki Model 2022のコンセプトとなります。その結果、今回導入を決めたのがこちら。

それ以外は、今回は交換しません。

電源も古いので、これを機に少し容量の大きいものに交換します。この電源もSeasonicのOEM。電源はもうずっとSeasonicだなあ。そして益々ROG Strix染めという感じの構成になって行っています……

先ほど電源はケチってはいけないパーツの1つと申しましたが、これホントに大事です。電源が粗悪で不安定だとPCの動作全てに支障をきたします。しかも電源が原因だった場合、不具合の切り分け、特定がなかなか難しいのです。

CPUクーラーが大型空冷から遂に簡易水冷になりました。それも一気に360mm。現状のCPUに対して完全にオーバースペックですが、第8世代のCore i7を何時までも使う訳ではないので今のうちにという感じです。簡易水冷も様々な大きさ・タイプがありますが、やはりヘッド(ポンプ)の性能とラジエーターの大きさがモノを言うようで、特に冷却水を送り出してCPUと熱交換するヘッドの性能は意外と大事な様です。

ケースは排熱性能(エアフロー)と見た目のバランスでこれに。さすがにファンを6基も装着すればエアフローは申し分なしでしょう。2基から6基ですからね…単純に3倍です。更に360mmの大型水冷も付けられます。同じ4000Xシリーズには前面をパンチング加工したスチールにしてエアフローを更に追及したモデルもありましたが、ひとまず見た目も考慮してガラスタイプにしました。

で組み上がったのがこちら。

ケースはそこまで高級品では無かったのでどうかなぁと思ったんですが、なかなかの仕上がりです!

前面に3連ファン+水冷ラジエーターを設置し、上面2基、背面1基のケースファン装着です。

ファンの全てが盛ッ大に光りますw

写真だと露出補正が掛かって実際より明るく映ってしまいますが、ガラスに前面側面ともにスモークが入っていて色はある程度落ち着いています。色味を落とした単色にすると丁度いい感じです。ブラック基調のパープルライティングも悪くないですね。これだけの数のファンをレインボーに光らせちゃったりすると目が痛い…

組み立てについては、以前のケースよりは遥かに組み易いですね!

ちょっと心配だったケースの加工精度も悪くありません。ねじが合わないとか、ちょっと歪んでるとか、隙間があるとか、塗装がチープだとか、そういうのはちょっと悲しいですからね。

ラジエーターは天面に設置するか前面に設置するか意見が分かれるところです。このケースの場合、360㎜サイズの取り付けは前面一択となり、写真の3連ファンの裏に設置されています。裏に手を回してラジエーターを支えながらのねじ留めはなかなかに大変でしたが、自作に慣れてる方であれば問題ないでしょう。

動作させてみると、とても静か!その上、熱がしっかり処理されているのが良く判ります。負荷が軽いときは天面のファンは停止していますし、負荷が掛かると回り始めて熱気がやんわりと出てきます…w

少し気になったのはライティングの連携。異なるメーカーのライティングシステムとはいえ、CORSAIRのiCueとAsusのAURAは連携できる事になっているハズなんですが、どう頑張っても水冷クーラーのヘッドもラジエーターファン部分も連携できず。(マザーとグラボだけはちゃんと連携する)個別に同じ色に設定すれば問題ないんですけど、ここだけはちょっと気になりました。

そして失ったものがあります。

BDドライブやSDカードリーダーが内蔵されていたオープンベイです。

これは時代の流れなんだと思います。BDやDVDに書きこむ事は無くなりましたし、ソフトウェアはダウンロードですし、動画も配信です。BDドライブ自体はまだ持っていますので、いざとなったらケースを開けて繋げば良いだけです。

SDカードリーダーはUSB接続で十分ですので、オープンベイは役目を終えたのかなと感じます。

まとめ

Intelの第13世代は今年後半には出ると思われます。(グラボはRTX4000シリーズも)

さすがにRTX4000シリーズはパスになりますが、CPUは13世代にしようかと考えています。

というわけでこの構成も近いうちに変わる事になりそうですが、円安が落ち着くのを祈るのみです…

とりあえず、よく冷えて静かなので近代化改修は大成功です!